皆さんこんにちは。リハビリテーション科の平井と申します。

-300x243.jpeg)

以前(2023年3月)こちらのブログで転倒防止について書かせていただき、今回は私の趣味を交えてお話しさせていただきます。

私は歴史を調べる事や読書、水泳、格闘技等色々な趣味がありますが、中でも(ほぼ)毎日続けている趣味として筋トレがあります。入職当初、当院の内科の千葉先生からのアドバイスがきっかけで始め、以来6年間続けています。(自慢できるものではないですが・・・)

先生によると、「25歳を過ぎると筋肉が少しずつ減っていき、姿勢の悪化や怪我の原因となる」と教えていただきました。厚生労働省の研究では、平均で25~30歳から筋肉量が減り始めると言われています。60代では 20代と比較して上半身は10~20%、下半身は20~40%程減少するという結果も出ています。こうした加齢による筋肉量の減少は「ロコモティブシンドローム」と呼ばれ、歩く際につまづきやすくなったり腰を痛める原因となります。

そこで、転倒を予防する為の運動をいくつかご紹介します。以前のブログではつまづかないように大股で歩くようお話をさせていただきました。今回は大股に足を出しやすくなる運動を2つご紹介します。

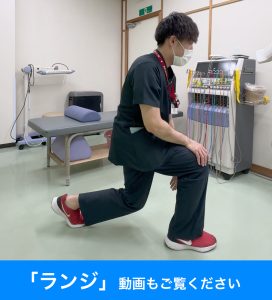

まずご紹介するのは「ランジ」と呼ばれる太ももの運動です。ランジは英語で「突く」という意味で、前後左右に足を伸ばし股関節・膝関節を動かす運動になります。主にお尻の筋肉の大殿筋、太ももの筋肉大腿四頭筋・ハムストリングス等を使います。

立った姿勢で片足を前に出し、膝を曲げながら足に体重を掛けてみましょう。体重を掛けた足の太ももに力が入りやすくなり、歩く時に足を大きく振り出しやすくなります。

この時に背伸びをするように背中を伸ばして行ってみて下さい。お尻や体幹の筋肉にも力が入り姿勢が良くなるので、腰の痛みがなければ挑戦してみましょう。

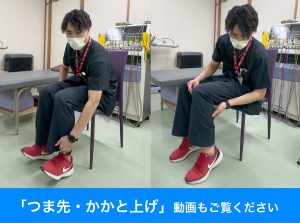

もう一つの運動は「つま先・かかと上げ」といった足首の運動です。こちらはランジよりも簡単にでき、座った状態で行えます。主にふくらはぎから足の付け根にある前脛骨筋・腓腹筋・ヒラメ筋等を使います。

座った姿勢で床にかかとをつけ、両足のつま先を繰り返し持ち上げましょう。

その後は先程とは逆に、床につま先をつけ、両足のかかとを繰り返し持ち上げましょう。

足の付け根やかかとの辺りに力が入り、足首の動きが良くなります。

これらの筋肉が弱くなるとつま先が下を向き、足が床につまづきやすくなります。そうならない為にも、足首の運動に挑戦してみましょう。

以上が転倒予防の運動となります。

いつまでも元気に動ける体を維持する為にも、できるところから始めてみましょう。