メディカルケアセンターからの風景です。

ピンク色に染まった夕空に、浮かび上がる富士山が綺麗でした🗻

17時ごろの撮影写真です。日が伸びました。

メディカルケアセンターからの風景です。

ピンク色に染まった夕空に、浮かび上がる富士山が綺麗でした🗻

17時ごろの撮影写真です。日が伸びました。

いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます。

今年最後のブログは広報が担当させて頂きます📢

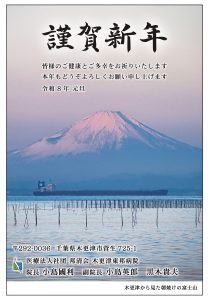

さて、当院では新たな年に向け、年賀状の準備が整いました。

毎年皆さまに楽しんでいただける年賀状を目指し、院長の想いを込めたデザインにしております。

今年は「木更津の海苔養殖の風景越しに望む、朝焼けの富士山」を採用しました🗻✨

富士山といえば…

私は今年の8月、山頂でのご来光を拝みに、人生初の富士登山に挑戦しました❗️

富士山には4つの登山ルートがあるのですが、私は初心者におすすめの「吉田ルート」で登りました。

山小屋が多く休憩や体調管理がしやすいことから、初心者向けのルートとされています💡

8人の仲間で登りましたが、ほとんどが初心者のため、ガイドさんに同行してもらいました🍀

左:登山スタート時の五合目 右:登りの道中

登りはほぼ曇り空で、麓の景色を拝めず> <

しかし直射日光を避けられたので、体力を消耗せずに登ることができたのはメリットでした。

登り始めて1時間の地点

強い毒性を持つ高山植物「トリカブト」をパシャリ📸

18時・8合目の山小屋に到着

11時30分に登山スタート → (約6時間半かけて)山小屋に到着です👏

7合目の中盤から山小屋までがきつかったです!

山小屋では高山病に苦しむ人、イビキをたてて熟睡する人、、

三者三様の光景が広がりました。笑

私は30分ほど眠れました😂

深夜2時半・山頂に向けて山小屋を出発です。

5度くらいの寒さでしたが😨 頭上の星空はこの上なく綺麗で感動しました。

しかし登っても登っても山頂は遠く…

まるで永遠と続いているようなヘッドライトの渋滞は、見ないようにして登りました。笑

4時半ごろ・山頂到着!

お天気に恵まれて無事ご来光を拝むことができました🙏

登山中は雨と風もなく、ラッキーが重なりました。

左・ご来光が顔を出した瞬間 右・ご来光に負けてない私の丸顔

雲海の向こうから顔を出す朝日は

写真では伝えきれないほど神々しい景色でした🌅

(山頂マジックもかかり)驚きの美味しさです…笑

山頂の神社の石碑です。

「富」の漢字はウ冠ではなくワ冠の「冨士山」が使われています。

(諸説あるそうですが)富士山は神聖な存在であり神の上に人が立ってはならないと昔は考えられており、

富の点を人と例え、あえて点を打たないようにしたのだそうです。

下山は晴れました☀️

登りでは雲に隠れていた麓の景色を堪能できました。

下りは山頂から3.5時間ほど?で五合目に到着しました🏁

高山病も軽度で、天候にも恵まれましたが、

様々な要因が一つでも欠けていたら、登頂は難しかったかもしれません😂

良い経験となりました!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

後日テレビで、71歳の息子さんと99歳の母親が親子二人三脚で

6泊7日かけて富士山登頂を果たした特集を目にしました。

(登りに6日・下りに5日の計11泊の登山だそうです)

こちらのエピソードには多くの方が勇気を頂けるのではないでしょうか😊

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

初めまして。

受付の鶴岡と申します( . .)”

ブログのお話を頂いた時、何を書こうか迷ってしまいまして書くのにお時間を頂いてしまいました🥲

普段のお仕事の様子やタメになる知識は他の方々が発信してらっしゃるので、私は私自身の最近の推し活のことを書かせて頂こうかと思います。

最近の推し活1つ目!

同期の相川さんと一緒に≠ME(ノットイコールミー)のライブに行きました!

≠MEとは=LOVE(イコールラブ)に続く2つ目の指原莉乃さんプロデュースの12人組のアイドルグループです。

個性豊かでみんな可愛く、歌も上手な子達です。

11月から地上波で冠番組も始まるので機会があったら覗いて見てください👀💎

おすすめ曲のURL貼っときますのでよかったら

【https://youtu.be/WHjHo0qFXm8?si=yC43MJLObnjVMjYA】

そして最近の推し活2つ目!

鬼滅の刃です🎴

こちらは学生の頃から好きだったのですが、7月から公開されている『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』を見てさらに好きが増しました

写真はこれまた同期の相川さんとレイトショーに行った時のものです

多分私はこの時6回目の入城かな……笑

相川さんは善逸くんが好きみたいです⚡️

私が好きなのは栗花落カナヲちゃんと冨岡義勇さんです🦋🌊

お互いスマホの裏には善逸くんと義勇さんを入れてます、おそろいです⚡️🌊

鬼滅の刃自体は本誌も単行本もアニメも追っていたので、今後の展開も全部わかっています。

ですが、声優さんの声、キャラの細々とした動き、原作にはない愛のあるアニオリ、劇中BGM、物語に合わせた主題歌、そして映画館の音響と大画面。

全部合わさると、展開や内容を全部知ってても鳥肌モノです

IMAX以外は4DX含め全ての形態を観たのですが、個人的におすすめなのは音響特化のドルビーアトモスを導入してる映画館での鑑賞です

上映回数もだんだん少なくなってきてるので気になった方がいれば是非🍿

そんなこんなで長々と書かせて頂きましたが、書きながら私は10回目の入城はいつにしようかなーと次の予定を立ててました笑

映画を観ている間はいろんなことを手放してその物語だけに没頭できるのでとても好きな時間です。

息抜きしないと疲れちゃいますからね😌😌

最後に載せようか迷った写真達をのせます

ライブでの私と相川さん

ではまたいつか👺

病棟看護師の中川です。

初の病棟看護師ブログ…ドキドキ😳

少しですがお付き合いくださいませ♪

今年の夏休みに家族と仲間たちと大勢で石垣に行ってきました!

石垣でユーグレナと言う、社会人バスケの大会が毎年あるそうで。

石垣出身の男の子が、こっちの仲間を引き連れて向こうの大会に出たい!と、私の主人含め千葉からメンバーを集めて仲間たちで行ってきました!

試合はと言うと……相手は若く、1on1メインの攻撃。はやい!けれど、主人のチームには国体選手もおり、うますぎるー!負けず劣らずの激戦!頑張りましたが、結果、準決勝で残り2秒。相手のスローインから投げ打ったまさかの3Pが入り、、逆転劇で惜しくも負けてしまいました…うー残念💦

決勝に残っても体力がなかったから良かったよ!とみんなあっさり笑

観ていてとっても楽しかったです!バスケサイコー🏀

バスケの話はここらで置いといて、、、

私たち女子は観光メイン‼

私が体験したかったマングローブ&sunsetカヌー体験!!✨

海の深いとこに行けない次女は怖いから無理と拒否したので😢

次女と主人を置いて

長女と二人でレッツゴー!それはもうサイコーな体験でした!!

まずは陸地でカヌーの漕ぎ方の説明を受けます。そして割とすぐにカヌーに乗り実戦です。いっちにいっちにと漕いで、川からつたって沖へ出ていきました。

(長女がなかなかいい漕ぎをしてくれ、ありがたかった🤭)

沖へ出るといい感じの夕暮れ。

しばらく周辺を散策しながら待っていると………

時間が経つたびに変わっていく夕焼け空の色、サイコーすぎやしませんか。

ずーーーっと眺めてても飽きない。

ぷかぷか浮きながら空を眺め、オレンジ色からピンク、そして青色へ…最後は星空……

それはそれはもうホントーに感動的でした🥺

写真を見ては思い出して癒されてます。

日が暮れてからは、暗いマングローブの中を懐中電灯で照らしながらゆっくりとカヌーを漕いで進んでいきました。シーンとする森の中の音を聞きながら、ジャングル探検!これもまたゾクゾクドキドキな、なんとも言えない神秘的な体験でした。

すごくおすすめです!

もう一つ、紹介したいのは、幻の島🏝️です!

幻の島は小浜島と竹富島の間にあり、石垣島から船で約30分で行けます。潮位によって形を変える不思議な島で月のような形をしています。最大300mほどの大きさで島には木の一本も生えておらず、真っ白な砂と海のみ!

朝一出発のツアーで参加。なんと、島には1番乗り☝️

見渡す限り広がる美しい海は絶景でした!撮る写真すべて絵になる〜(°▽°)

シュノーケルもさせてもらいました!小さな魚しか見れなかったかな……それは仕方ない!笑

この島には午後にもなると、多いとツアーの船が10艘くらい集まるらしく、そうすると、1艘15人は乗ってくるとして、、、

この小さな島に150人以上も集まることもあるんだとか……(*_*)

景色どころじゃない、ほぼ人じゃんってなりますね笑

良かった〜1番で〜!!

参加したツアー会社は

「マリンショップhappy」さん。スタッフさんみんな若いし、気さくだし、一番乗りで連れて行ってくれたし、ここに頼んで本当に良かったと思えました!皆さんも石垣に行った際は是非こちらのツアー会社さんにお願いしてみては♪笑

他にも竹富島に行ったり、川平湾に行ったりお土産屋さん巡りしたり、夜は仲間たち集合でワイワイ飲んだりととっても楽しい時間を過ごしました♡

現実に戻るのが辛い……と思いながらも

帰宅した次の日から働いております。😢

また旅行に行けるように頑張って働かないとですね!

今年の夏休みの思い出でした。

読んでくださってありがとうございました😊

こんにちは、内科の小島です。

今年も暑い!と感じられるほど夏らしい事もせず、ほとんどを院内で過ごしておりました。

唯一の夏イベント

6-7月にかけて第49回睡眠学会が広島で行われました。

広島大学!

キャンパス内での学会という珍しい回でした。

37歳が他の大学のキャンパス内に足を踏み入れるワクワク感。いや、場違い感か。

若々しい学生達と学会参加の社会に少し疲れた医療者達とが入り乱れるという稀有な風景。

通り過ぎる元気な話し声、体育館からはバンドの練習が聞こえて、暑いのに涼やかな気持ちです。

・・・そんなわけはありません、ただただ暑い。うなだれる背広たち、若かりし日々の眩しさに照らされております。

学会の合間に

人生はじめての

原爆ドーム 平和記念公園 広島平和記念資料館。200円。撮影自由。

いまでも僕が一番心に残っているのは

おそらく世界中の人々が計何億回も聞いた事のあるであろう

「助けて―!お母さーん!」

という叫び。

極限状態でお母さんはどんな気持ちだったのだろうと、

見渡す限り 火 土 燃えた物 しかない。

求める我が子にやってあげられることが何もないというのはさぞ無念だったろうと思うんです。

自分の子で想像すると本当に辛い。

今の僕は

医師として病院にいて、何でもある環境にいる。

もはや多くの「助けて」に何もしないという選択肢はないでしょう。

それでも難しい世の中。用意されたもの、限りある資源、時間、マンパワーの中で最善を尽くすしかありません。

戦争は忘れてはいけない記憶と言いますが、戦争そのものを起こさないよう生きるというのは市民個人という単位には大きすぎて。

令和を生きる我々は実生活にこそ、今のありがたみに全力で答える生き方として、時代を紡いでいくのがアンサーかと感じました。

なんで泣いているんだ、このおっさんは。はい、50人くらいが思っていたでしょう。いや暗いからバレていないはず。

原爆ドームと青い空、乾いた暑さと川辺のライブで唄われる「木綿のハンカチーフ」が爽やかな哀愁を誘っておりました。

最後に、厳島神社

やっと日本三景をコンプリートしました。

瀬戸内ならでは安定の晴天!そして現実的な水面・・・。投稿するならもっと映えるの撮っておけばよかった。

邦人はほとんどおらず、日本建築のある欧米ですか、ここは?くらいの。

※あとで調べたら2024年の外国人 人気観光地ランキング3位が広島でした。

とにかく暑くて、避暑地がない。10歳若ければ宮島表参道商店街で一日中食べ歩きできたでしょうけども。

人生で一番長くスターバックスに滞在したかもしれません。あそこよく冷えていた。

★おまけ★

広島は扇状地だから地下鉄が発達しないんですと。

路面電車が主役の交通事情。教習所以来の交通標識。私は地元民が怒るポンコツレンタカーだったと思います。

旅は良いですね。何にも代えがたい、明日からの糧です。旅?いやいや!学会に行きました。

次回も旅の投稿があるようですよ、お楽しみに!

皆さんこんにちは。リハビリテーション科の平井と申します。

-300x243.jpeg)

以前(2023年3月)こちらのブログで転倒防止について書かせていただき、今回は私の趣味を交えてお話しさせていただきます。

私は歴史を調べる事や読書、水泳、格闘技等色々な趣味がありますが、中でも(ほぼ)毎日続けている趣味として筋トレがあります。入職当初、当院の内科の千葉先生からのアドバイスがきっかけで始め、以来6年間続けています。(自慢できるものではないですが・・・)

先生によると、「25歳を過ぎると筋肉が少しずつ減っていき、姿勢の悪化や怪我の原因となる」と教えていただきました。厚生労働省の研究では、平均で25~30歳から筋肉量が減り始めると言われています。60代では 20代と比較して上半身は10~20%、下半身は20~40%程減少するという結果も出ています。こうした加齢による筋肉量の減少は「ロコモティブシンドローム」と呼ばれ、歩く際につまづきやすくなったり腰を痛める原因となります。

そこで、転倒を予防する為の運動をいくつかご紹介します。以前のブログではつまづかないように大股で歩くようお話をさせていただきました。今回は大股に足を出しやすくなる運動を2つご紹介します。

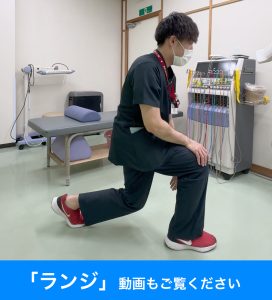

まずご紹介するのは「ランジ」と呼ばれる太ももの運動です。ランジは英語で「突く」という意味で、前後左右に足を伸ばし股関節・膝関節を動かす運動になります。主にお尻の筋肉の大殿筋、太ももの筋肉大腿四頭筋・ハムストリングス等を使います。

立った姿勢で片足を前に出し、膝を曲げながら足に体重を掛けてみましょう。体重を掛けた足の太ももに力が入りやすくなり、歩く時に足を大きく振り出しやすくなります。

この時に背伸びをするように背中を伸ばして行ってみて下さい。お尻や体幹の筋肉にも力が入り姿勢が良くなるので、腰の痛みがなければ挑戦してみましょう。

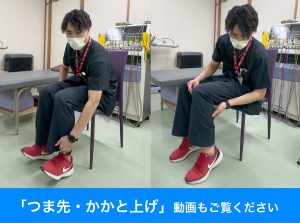

もう一つの運動は「つま先・かかと上げ」といった足首の運動です。こちらはランジよりも簡単にでき、座った状態で行えます。主にふくらはぎから足の付け根にある前脛骨筋・腓腹筋・ヒラメ筋等を使います。

座った姿勢で床にかかとをつけ、両足のつま先を繰り返し持ち上げましょう。

その後は先程とは逆に、床につま先をつけ、両足のかかとを繰り返し持ち上げましょう。

足の付け根やかかとの辺りに力が入り、足首の動きが良くなります。

これらの筋肉が弱くなるとつま先が下を向き、足が床につまづきやすくなります。そうならない為にも、足首の運動に挑戦してみましょう。

以上が転倒予防の運動となります。

いつまでも元気に動ける体を維持する為にも、できるところから始めてみましょう。

【撮影:小島英郎 副院長】

身近に起こりそうな事、知っていると為になる知識など…

整形外科医 小島英郎先生に、整形外科に関する疑問を質問していくコーナーです!

—————————————————————————

Q.レントゲン検査を何度も行うのは危険・・・?

—————————————————————————

放射線検査にはXp(レントゲン)とCTと透視があります。

Xp検査は昔の機械と違って、現在使用されている機械では気にする必要はありません。

放射線量の多いCTや透視などでは繰り返し行うと被曝量が多くなるため気にする必要はありますが、

通常の検査頻度であればこちらも気にする必要はありません。

妊娠初期は細胞分裂が盛んなため、胎児にどのような影響が出るのかわからず、検査を避けるべきですが、

妊娠後期などでは胎児の頭が骨盤を通過できるか確認する目的でXp検査をすることがあります。

ちなみに・・・

MRIは放射線検査ではなく磁石の検査であるため、磁気により故障する器械(ペースメーカーなど)が体内にあるとできません。

-能登半島地震被災地への看護職員派遣-

この度の能登半島を震源とする地震により、犠牲となられた方々に謹んでお悔みを申し上げますとともに、

被災されました方々に心よりお見舞い申し上げます。

当院は1月24日~27日の4日間、千葉県看護協会からの依頼により

能登半島の中央部、石川県鳳珠郡穴水町へ救護活動のため看護職員を派遣いたしました。

写真は職員が現地の様子を収めたものです、院内でも多くの写真を共有させて頂きました。

厳しい環境下での活動お疲れ様でした。

地震から明日で2ヶ月となりますが、依然として能登地方を中心に1万8000戸ほどで断水が続いているそうです。

被災地の一刻も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。

千葉信用金庫様の「しんきんSDGs私募債『ちいきのミライ』」を通じて折戸塗装有限会社様より車椅子4台のご寄贈を賜りました。

※私募債発行企業がSDGs(持続可能な開発目標)に取り組む団体に発行手数料の一部で物品等を寄贈なさる取り組みです。

こちらは2月6日に行われた贈呈式の様子です。

(左から)千葉信用金庫 鈴木支店長 様 千葉信用金庫 保科専務理事 様 折戸塗装有限会社 代表取締役 折戸 様 小島理事長 武井事務長

小島理事長より

「折戸様から車椅子をご寄贈頂けるとの事で非常に嬉しく思いました。

千葉信用金庫様の仲立ちにより、この様な場を設けて頂けた事は非常に感謝しております。

フルに使わせて頂きまして、病院の患者様に役立つ事をお約束したいと思います。」

と感謝の言葉が述べられました。

折戸塗装有限会社様 及び 千葉信用金庫様

この度のご厚意に心より感謝申し上げます。

大切に使用させていただきます。

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

皆様にとって幸多き年でありますよう、心からお祈り申し上げます。

今年も何卒よろしくお願いいたします。

1月4日、駐車場で千葉県連合若鳶会の皆さんによる「新春はしご乗り」を披露頂きました👏

かもめメディカルケアセンターの利用者様、職員の歓声が響き

活気あるおめでたい一年のスタートとなりました。

当日、小島副院長がドローン撮影をされていました📸

しかし…

メモリ不足でデータが保存されておらず…🤣❗️残念

副院長の空撮作品はまたの機会に披露して頂きましょう!

以上、年始の出来事でした😊

(今年の元旦の献立をご紹介🐲🎍)

リハビリテーション科の柳澤と申します。

理学療法士になり約10年になります。

私は主に外来患者様のリハビリテーションを多く担当させて頂いております。

中でも整形外科疾患の肩関節周囲炎、変形性膝関節症(保存・術後)、脊椎疾患等を多く診させて頂いております。

リハビリを行うのに大切なポイントは解剖・運動学の知識、痛みの原因、動作・歩行の分析等です。

一番のやりがいはこれらのポイントがわかるようになること、患者様の状態が良くなっていくことです。今後もスキルアップを目指す為に勉強し、様々な経験を積んで行きたいと思います。

休みの日はスポーツジムに通ってます。また、年に何回かは旅行に行き、最近では軽井沢に行ったりしました。あと冬場はスキーをしたりもします。

今後ともよろしくお願い致します。